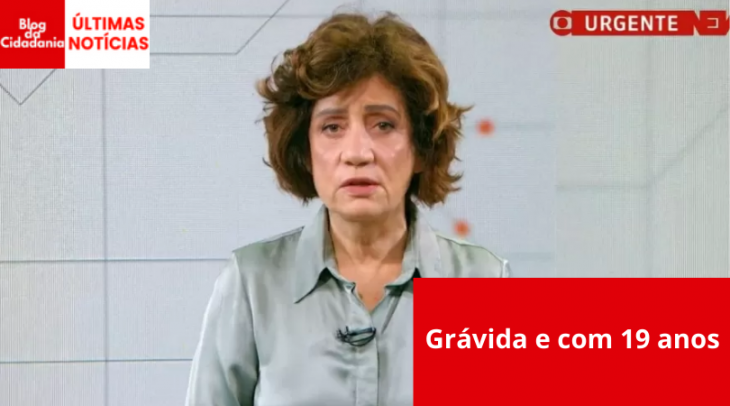

Confira relato de Míriam Leitão sobre torturas na ditadura

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

“Eu não tinha noção de dia ou noite na sala escurecida pelo plástico preto. E eu ali, sozinha, nua. Só eu e a cobra. Eu e o medo. O medo era ainda maior porque não via nada, mas sabia que a cobra estava ali, por perto.” É assim que a jornalista Míriam Leitão relata o momento em que foi torturada nos porões da Ditadura Militar, nas dependências do quartel do Exército em Vila Velha.

A história foi tratada com tom de deboche neste domingo (3) pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) depois que ela publicou um artigo intitulado “Única via possível é a democracia”, no qual diz que o presidente é um inimigo confesso da democracia.

O tuíte do filho de Jair Bolsonaro foi considerado por muitos uma agressão à profissional, e rendeu uma onda de repúdio.

Ele diz que tem “pena da cobra” e duvida das torturas sofridas pela jornalista. “Fico com a pulga atrás da orelha, porque você não tem um vídeo, não tem outras testemunhas, não tem uma prova documental, não tem absolutamente nada”, disse em entrevista ao canal do YouTube Expressão Brasil.

Sem citar o nome de Eduardo, Míriam compartilhou um texto na rede social agradecendo pelas mensagens de carinho.

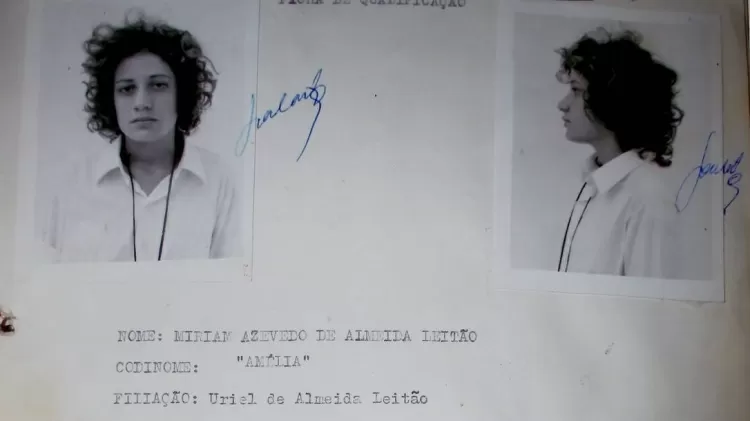

A jornalista da TV Globo falou pela primeira vez sobre as torturas em agosto de 2014. Em relato publicado pelo Observatório da Imprensa e divulgado pelo jornal O Globo, ela, então militante do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) conta que foi presa em 1972 no quartel do exército em Vila Velha (ES).

“Minha cabeça doía com a pancada na parede”

Grávida, ela sofreu uma série de agressões, além de assédio moral e sexual. “Eu estava com um mês de gravidez, e disse isso a eles. Não adiantou. Ignoraram a revelação e minha condição de grávida não aliviou minha condição lá dentro. Minha cabeça doía, com a pancada na parede, e o sangue coagulado na nuca incomodava. Eu não podia me lavar, não tinha nem roupa para trocar”, relata Míriam, em depoimento ao jornalista Luiz Cláudio Cunha, em 2014.

Com riqueza de detalhes, conta que era moradora de uma favela de Vitória (ES) quando, junto com o companheiro à época, resolveu ir à praia do Canto, nas imediações do centro da capital. Era um domingo, 3 de dezembro de 1972. O passeio terminou em prisão. “Marcelo foi viver seu inferno, que durou 13 meses, e eu o meu. Sobre mim, jogaram cães pastores babando de raiva. Eles ficaram ainda mais enfurecidos quando os soldados gritavam: ‘Terrorista, terrorista!'”.

Levada para uma sala onde as janelas eram cobertas por um saco preto, foi colocada de pé, sem recostar na parede. Três homens sem fardamento, descritos como um com muito cabelo, preto e liso, um ruivo e outro descendente de japonês, mandaram que ela tirasse a roupa.

“Uma peça a cada cinco minutos. Tirei o chinelo. O de cabelo preto me bateu. Fui tirando, constrangida, cada peça. Quando estava nua, eles mandaram entrar uns 10 soldados na sala. Eu tentava esconder minha nudez com as mãos”.

No relato, revela que o de cabelo preto chegou a dizer que poderia ordenar que todos fossem “para cima” e que naquele lugar não teria “volta”, ou seja, se começassem, iriam até o fim.

“Os soldados ficaram me olhando e os três homens à paisana gritavam, ameaçando me atacar, um clima de estupro iminente. O tempo nessas horas é relativo, não sei quanto tempo durou essa primeira ameaça. Viriam outras.”

Foi o Dr. Pablo que chegou na sala em que Míriam estava com a cobra. Descrita como “grande e assustadora”, foi posta no chão da sala. A luz, apagada. “Saíram e me deixaram ali, sozinha com a cobra. Eu não conseguia ver nada, estava tudo escuro, mas sabia que a cobra estava lá. A única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que cobra é atraída pelo movimento. Então, fiquei estática, silenciosa, mal respirando, tremendo”.

O trauma foi tão grande que ela ainda treme ao lembrar-se daqueles momentos de pânico. “Tinha medo da cobra que não via, mas que era minha única companhia naquela sala sinistra. A escuridão, o longo tempo de espera, ficar de pé sem recostar em nada, tudo aumentava o sofrimento. Meu corpo doía. Não sei quanto tempo durou esta agonia. Foram horas.”

Sem noção se era noite ou dia, nua, sozinha em uma sala com a cobra, afirma que não ouvia e nem via nada. “Não era possível nem chorar, poderia atrair a cobra. Passei o resto da vida lembrando dessa sala de um quartel do Exército brasileiro”.

Ela consegue se recordar de quando os três agressores retornaram ao ambiente, dando gargalhadas. “Eu pensava que era só sadismo. Não sabia que na tortura brasileira havia uma cobra, uma jiboia usada para aterrorizar e que além de tudo tinha o apelido de Míriam. Nem sei se era a mesma. Se era, talvez fosse esse o motivo de tanto riso. Míriam e Míriam, juntas na mesma sala. Essa era a graça, imagino”.

Quando Dr. Pablo retornou à sala, diversas perguntas foram feitas. As agressões foram intensas. “Me davam tapas, chutes, puxavam pelo cabelo, bateram com minha cabeça na parede. Eu sangrava na nuca, o sangue molhou meu cabelo. Ninguém tratou de minha ferida”.

Sem comida, recebeu apenas um copo de suco de laranja. Líquido que, com a “forte bofetada do capitão Guilherme”, fez com que caísse no chão. A jornalista afirma que perdeu 11 quilos no período em que permaneceu no quartel e chegou a ficar 48 horas sem comer. Em consulta médica após deixar a prisão, ela descobriu que poderia perder o bebê por conta de seu estado após as torturas.

Sem ter acesso a advogado, ligação ou aparelho telefônico, era impossível se comunicar. “Só três dias após minha prisão é que meu pai recebeu, em Caratinga, um telefonema anônimo de uma mulher dizendo que eu tinha sido presa. Ele procurou muito e só conseguiu me localizar no fim daquele dezembro”.

Quando saiu do quartel, estava com quatro meses de gestação e com riscos de conseguir levar a gravidez até o fim. Seu estado de saúde poderia deixar seu bebê com sequelas, já que estava com depressão, falta de alimentação adequada, anemia e carência de vitamina D.

Intimidada, depois de uma madrugada de interrogatório com Dr. Pablo e outros dois, foi ameaçada de estupro e de morte. “Um dia achei que iria morrer. Entraram no meio da noite na cela do forte para onde eu fui levada após esses dois dias. Falaram que seria o último passeio e me levaram para um lugar escuro, no pátio do quartel, para simular um fuzilamento”.

Foi quando viu a sua própria sombra na parede branca. “A sombra de um corpo mirrado, uma menina de apenas 19 anos. Vi minha sombra projetada cercada de cães e fuzis, e pensei: ‘Eu sou muito nova para morrer. Quero viver’.”

Em outro interrogatório, na sala do capitão Guilherme, estava com a única roupa que tinha: biquíni e camisa. “Nessa noite, na sala, de novo fui desnudada e os homens passaram o tempo todo me alisando, me apalpando, me bolinando, brincando comigo. Um deles me obrigou a deitar com ele no sofá”. Nada foi consumado, mas estavam “no limite do estupro, divertindo-se com tudo aquilo’.

“Quando pensava em descansar e dormir um pouco, à noite, o lugar onde estava de repente era invadido, aos gritos, com um bando de pastores alemães latindo na minha cara”.

No dia em que ela assinou a “confissão, para dar início ao IPM, o inquérito policial-militar”, que ocorria dentro do quartel, encontrou Marcelo, seu namorado à época. Ela chegou a acreditar que ele tinha morrido.

“Os militares saíram da sala e nos deixaram sozinhos. Quando eu fui falar alguma coisa, o Marcelo me fez um sinal para ficar calada. Ele levantou, foi até a parede e levantou o quadro do Duque de Caxias. Estava cheio de fios e microfones lá atrás. Era tudo grampo.”

Marcelo foi levado para o Regimento Sampaio, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, e lá ficou nove meses numa solitária. “Sem banho de sol, sem nada para ler, sem ninguém para conversar. Foi colocado lá para enlouquecer. Nove longos e solitários meses”.

Os presos, e os que já estavam soltos, se reencontraram na 2ª Auditoria da Aeronáutica, em junho, para o que eles chamam de sumário de culpa, o único momento em que o réu fala.

Ela, junto com outras 28 pessoas, era acusada de tentativa de organizar o PCdoB no estado, de aliciamento de estudantes, de panfletagem e pichações. “Ao fim, eu e a maioria fomos absolvidos. O Marcelo foi condenado a um ano de cadeia. Nunca pedi indenização, nem Marcelo. Gostaria de ouvir um pedido de desculpas, porque isso me daria confiança de que meus netos não viverão o que eu vivi. É preciso reconhecer o erro para não repeti-lo. As Forças Armadas nunca reconheceram o que fizeram”.

Míriam nunca mais viu o capitão Guilherme. “Uma vez ele apareceu no Superior Tribunal Militar como assessor de um ministro. Marcelo foi expulso do curso de Medicina, após a prisão, e virou jornalista. Fomos para Brasília em 1977”. Marcelo só conseguiu vaga de repórter para cobrir os tribunais. “E lá no STM, um dia, ele reviu o capitão Guilherme. Depois disso, não soubemos mais dele. Nem sei se o S-2 ainda está vivo”.

A maior preocupação de Míriam era a saúde do filho. Embora tenha passado por tanta dificuldade, Vladimir nasceu saudável, em agosto, sem nenhuma sequela ou marca física do que a mãe vivenciou. Dele, vieram duas netas, Manuela e Isabel. Depois, a jornalista teve mais um filho, o Matheus, que teve dois filhos —Mariana e Daniel.

“Eu sabia que era muito nova para morrer. Sei que outros presos viveram coisas piores e nem acho minha história importante. Mas foi o meu inferno. Tive sorte comparado a tantos outros”, diz ela.

“Minha vingança foi sobreviver e vencer. Por meus filhos e netos, ainda aguardo um pedido de desculpas das Forças Armadas. Não cultivo nenhum ódio. Não sinto nada disso. Mas, esse gesto me daria segurança no futuro democrático do país”.

Segundo o relatório “Brasil: Nunca Mais”, pelo menos 1.918 prisioneiros políticos atestaram ter sido torturados entre 1964 e 1979 (15 de março de 1979 era a data-limite do período a ser investigado). O documento descreve 283 diferentes formas de tortura utilizadas na época pelos órgãos de segurança.

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reconheceu 434 mortes e desaparecimentos políticos entre 1964 e 1988, dos quais a maioria ocorreu no período do regime.