Campanha “anti-doutrinação” contra professores eleva estresse em sala de aula

Nunca foi fácil ser professor de escola no Brasil. Paga-se pouco, as jornadas de trabalho são longas, os recursos pedagógicos são escassos e, como se não bastasse, há alunos que recorrem à violência física ou verbal. A essa rotina, desde sempre estressante e mentalmente desgastante, se soma mais recentemente um novo elemento: o ambiente de ódio político no país e a patrulha ideológica promovida pela extrema direita dentro das salas de aula.

“Parece que vivemos em um mundo do [escritor] George Orwell em que você é vigiado constantemente, o que nos deixa em uma situação de muita tensão. A gente sente certa hostilidade”, resume Antônio*, professor de Português do Ensino Médio em uma escola estadual paulista e do 6º ano do Ensino Fundamental II em um colégio municipal da capital. “Preciso repensar toda a aula, tomar mais cuidado com os caminhos que vou tomar”.

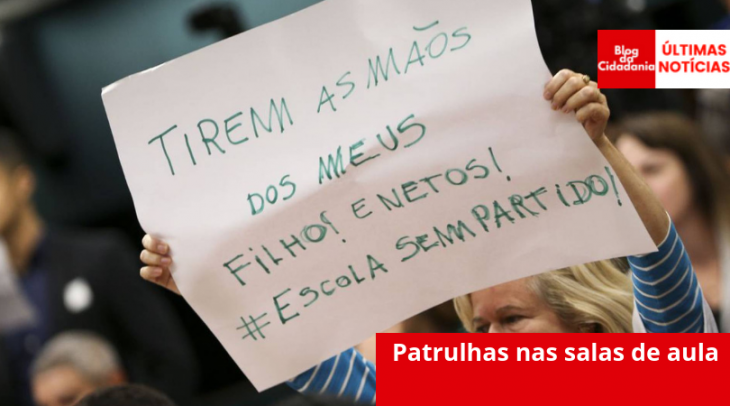

A educação vem sendo transformada numa das principais trincheiras da guerra ideológica e cultural travada no país há cerca de três anos, quando o projeto Escola sem Partido, que prega o fim de uma suposta “doutrinação” de esquerda dentro dos centros de ensino, passou a conquistar corações e mentes e a tramitar em legislativos municipais, estaduais e federal.

Com a acirrada disputada eleitoral no ano passado e a ascensão de Jair Bolsonaro(PSL) à Presidência da República, o ambiente escolar, já tenso, se deteriorou ainda mais em lugares como São Paulo. Mesmo sem constar na lei, o Escola sem Partido é uma diretriz da atual gestão federal e do Ministério da Educação. Seus apoiadores também formam uma extensa rede de deputados, influenciadores digitais e grupos (como o Movimento Brasil Livre) que estimulam, por exemplo, que alunos filmem e denunciem seus professores.

No dia 28 de abril, o próprio presidente Bolsonaro compartilhou um vídeo que expõe uma professora chamando o escritor Olavo de Carvalho, guru do presidente, de “anta“ por “meter o pau em tudo”. “Professor tem que ensinar, e não doutrinar”, escreveu o mandatário em seu Twitter, em um gesto que propaga o clima de perseguição no país.

“A desvalorização social de nosso trabalho já é antiga, mas essa perseguição e esse ódio são, de fato, mais recentes. Sempre houve conflito entre alunos e professores, mas a novidade é que isso se transformou em perseguição e violência, institucionalizadas pelo presidente e pelo ministro da Educação”, argumenta a professora de Geografia Silvia Barbara, diretora do Sindicato de Professores de São Paulo (Sinpro).

Não existem dados oficiais que retratem essa recente deterioração da saúde dos professores ou essas tensões que acontecem em sala de aula. Porém, uma pesquisa feita pela Associação Nova Escola com 5.000 educadores entre junho e julho de 2018 mostra que 66% deles já precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde.

As cifras dão dimensão do ambiente no qual estão inseridos: 68% sofrem de ansiedade, 63% relatam estresse e dores de cabeça, 39% têm insônia, 38% possuem dores nos ombros e alergias e 28% apresentam ou apresentaram quadro de depressão. Além disso, 87% acreditam que o problema é ocasionado ou intensificado pelo trabalho. No ano passado, o Brasil já ocupava o último lugar num ranking internacional que mediu a valorização do professor em 35 países.

O EL PAÍS conversou com uma dezena de professores das redes pública e privada de São Paulo sob a condição de anonimato e de que não fossem revelados o lugar em que trabalham, já que temem ser demitidos ou perder outras oportunidades. Todos eles relataram um maior esgotamento mental desde as últimas eleições e apontaram para uma falta de perspectiva.

Alguns já admitem a possibilidade de mudar de ocupação. “Pretendo continuar na área de Educação, mas agora como consultor e analista. Depois de cinco anos onde estou, acumulei uma série de desgastes pela forma como a escola lida com os pais e com os conteúdos. Depois de meu último desentendimento com a direção, decidi sair”, explica André*, professor de História de uma rede privada com várias unidades na capital paulista.

As tensões sempre existiram na hora de abordar temas como a origem das religiões, sobretudo em uma comunidade majoritariamente evangélica que não aceita, por exemplo, discutir preconceito contra religiões de matriz africana. “A resistência vem dos próprios alunos, já que seus pais falam que o professor de História é um socialista que só fala besteira e que não é para escutá-lo”. Explicar a história da Revolução Russa para o 9º ano também trouxe outros problemas.

“Os alunos já vieram preparados para refutar qualquer tipo de argumentação ou afirmar que eu estava defendendo algum viés político. Eu não conseguia nem construir a narrativa histórica, eles já estavam cheios de armadilhas e questionamentos, criando uma série de situações”, conta.

Por causa dessas aulas, o pai de um dos estudantes acusou-o de estar tentando doutrinar seus filhos. A situação mais grave não aconteceu com ele, mas sim com uma professora homossexual que foi usada como exemplo por uma aluna na hora de se assumir para sua família. “Essa colega acabou afastada da turma e viu sua grade ser reduzida drasticamente. Ficou insustentável e ela teve de deixar a escola”.

Embates com as famílias, que hoje em dia se comunicam entre si em grupos de WhatApp, também se tornaram mais frequentes. Em uma ocasião, Pedro*, que dá aula de inglês e literatura em duas escolas particulares, teve de enfrentar em uma delas um pai que estava exaltado.

Dizendo-se representante de outras famílias, acusava os professores de estar falando mal de Bolsonaro e garantia que outros pais queriam aparecer armados no colégio. Aconteceu logo depois do primeiro turno das eleições. “Eu cheguei e os alunos estavam muito agitados e muito felizes, cantando a vitória. Eu tentava começar a aula e eles não deixavam. Tentei conversar e argumentar de que vivemos num país democrático, mas eles gritavam que queriam ditadura”, conta ele.

“Nesse contexto, tentei perguntar se eles sabiam o que estavam falando. E eles gritavam mais. Qualquer coisa que eu dizia eles rebatiam com ‘ah, seu comunista!’. Tive que pedir para aluno sair de aula, e mesmo assim tendo o maior cuidado de que não falassem que tirei por questões políticas”. A mesma situação ocorrera em outras salas de aula, despertando a ira de familiares.

Há resultados práticos dessa patrulha ideológica que vão além do desgaste mental. Um deles é que a própria direção da escola emitiu uma ordem no ano passado pedindo para que assuntos políticos não fossem abordados com os alunos. Outro é que Pedro decidiu diminuir sua grade horária por causa da “quantidade de abusos”, limitando-se a dar aula apenas para o Ensino Médio. Além disso, já não se aprofunda em determinados temas e ensina apenas gramática. “É muito difícil controlar o celular, sempre ficamos na dúvida se estão filmando. Eles tiram foto da lousa, e isso gera muita insegurança”, explica.

A autocensura também virou regra, como também afirma o professor de Física João*. “Eu trazia para a sala de aula questões como as mulheres na ciência, que modelo Einstein defendia para a sociedade… E isso desagradava os pais”, conta. Ele também propunha e participava de projetos interdisciplinares com seus colegas. “Neste ano decidi não me envolver em nenhum”.

A psicóloga Renata Paparelli, professora da PUC-SP, atende educadores na Clínica do Trabalho da universidade, sobretudo os da rede municipal — mas também alguns da rede privada —, e estuda os transtornos relacionados à carreira docente.

Em escolas particulares, alunos e pais muitas vezes buscam ser tratados como clientes e exigem que suas vontades sejam atendidas, inclusive que conteúdos sejam tirados das apostilas. “Escuto muitas queixas sobre a perda de autonomia pedagógica e a interferência da direção e dos pais”, conta. Já na rede pública, ressalta, a violência sempre fez parte da rotina do professor.

“Todo esse estímulo ao não-diálogo e essa desvalorização do conhecimento promovida pelas autoridades têm incrementado essa violência”, garante. Ela também fala de um maior “isolamento” dos professores, o que “impede a construção de projetos coletivos” e estimula a desistência de muitos deles. Há também aqueles que “apelam para as práticas quixotescas e vão sozinhos contra tudo e todos, mas acabam esgotados”.

Antônio*, o professor de português das redes estadual e municipal de São Paulo, afirma que “a vantagem e a desvantagem do setor público é que não há controle rígido por parte da gestão da escola”. Isto é, “são ambientes muito maiores, com dezenas de salas e professores. É mais estressante por outras questões”.

Ainda assim, embates com alunos fazem parte do cotidiano. “Tento conduzir para uma discussão mais saudável. Quando você coloca questões ao invés de afirmações, o debate se estabiliza. Para o Ensino Médio tento levar mais reflexões, mas tenho muito cuidado. Já no Ensino Fundamental os alunos trazem muitas coisas que aprendem dentro de casa”, explica.

“Eu tenho liberdade de cátedra e continuo trabalhando com feminismo, questões LGBT e raciais… Ainda não repensei minha abordagem”, conta Giovana*, professora concursada de uma escola estadual no extremo sul de São Paulo.

Contudo, as tensões com a comunidade local, bastante religiosa, e os atritos com professores conservadores estão mais frequentes — algo também identificado por Paparelli em suas consultas. “Já tive medo da minha lousa. Eu nunca apago quando acaba a aula, deixo sempre ali. Mas sabe quando você fica com medo de registro?”, afirma.

Giovana trabalha em uma escola pequena. Acompanha seus alunos do 3º ano do Ensino Médio desde a antiga 5ª série do Ensino Fundamental. “Temos muito cuidado com formação, mas não sei se vou conseguir continuar fazendo esse trabalho. A gente faz um planejamento anual, mas já não temos perspectiva. Verbas são cortadas, matérias são tiradas… A impressão é que querem que os alunos sejam apenas o chão de fábrica”, destaca.

“Mais do que estresse, existe uma insegurança”, acrescenta ela, que começou a fazer terapia depois das eleições e já começa a pensar em outras alternativas.

Do El País